AIサマリー

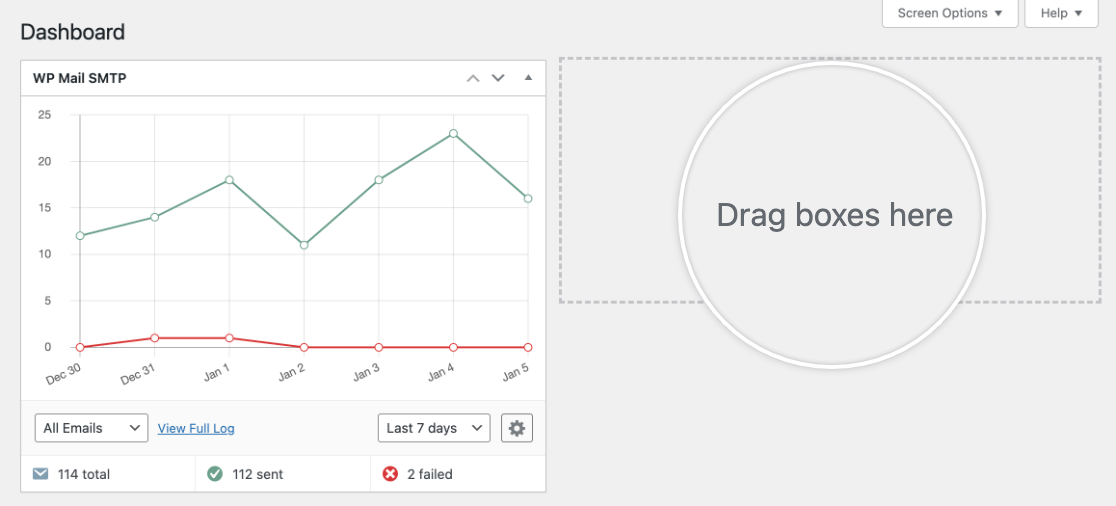

WordPressサイトのメールログを簡単に監視したいですか?WP Mail SMTPのダッシュボードウィジェットを使えば、ダッシュボードから直接メールログの概要を素早く見ることができます。

このチュートリアルでは、WP Mail SMTPダッシュボードウィジェットの使い方を紹介します。

WP Mail SMTPダッシュボードウィジェットの表示

WP Mail SMTPダッシュボードウィジェットは、WP Mail SMTPプラグインをインストールして有効化するとすぐに自動的に表示されます。ただし、メールログを有効にしていない場合は、何の情報も表示されません。

メールログを有効にする]ボタンをクリックすると、この機能をオンにすることができる設定ページにすばやく移動します。

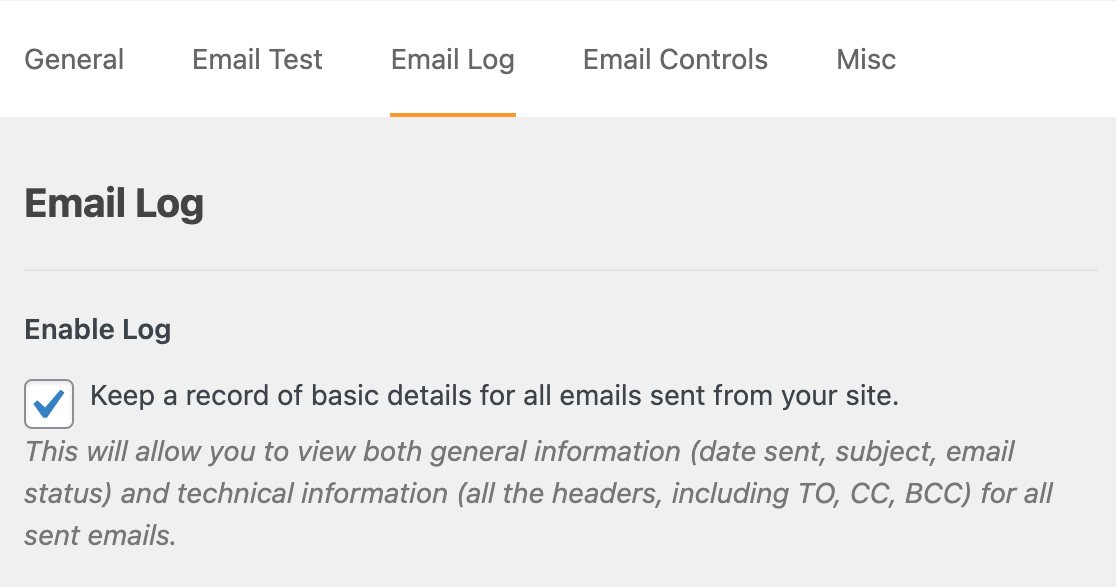

あなたのサイトから送信されたすべての電子メールの基本的な詳細の記録を保持する]の横にあるチェックボックスを選択します。その後、設定を保存します。

注:WP Mail SMTPで電子メールのログを有効にする方法の詳細については、この機能の完全なガイドを参照してください。

ウィジェットをいつでも表示するには、WordPress左メニューのダッシュボード " ホームに移動します。

注:ダッシュボード・ウィジェットでデータを表示するためにメール・ログを有効にしなければならなかった場合、データが表示されるまで最大24時間かかることがあります。

WP Mail SMTPダッシュボードウィジェットのカスタマイズ

WP Mail SMTPダッシュボードウィジェットをカスタマイズする方法はいくつかあります。

ダッシュボード・ウィジェット・データのフィルタリング

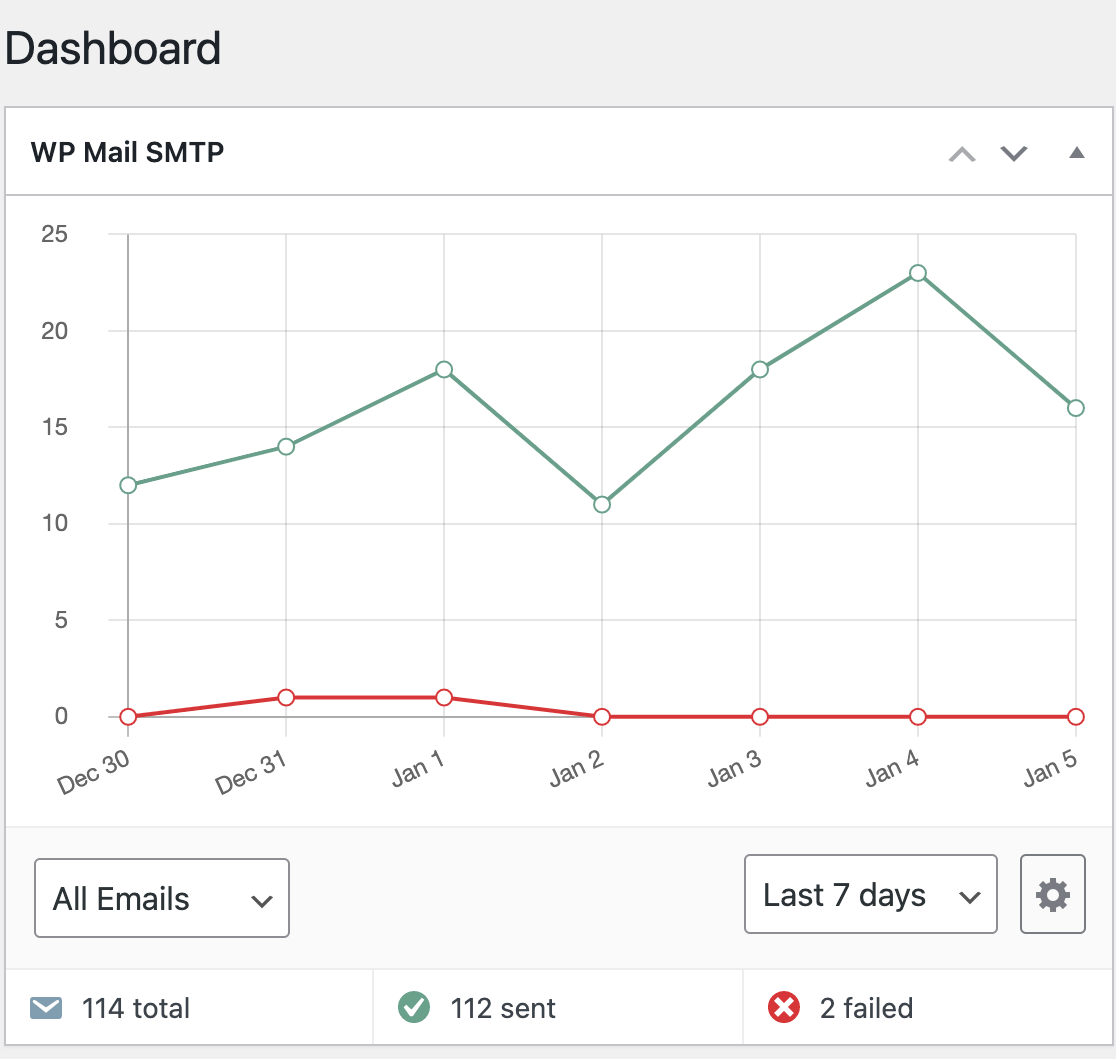

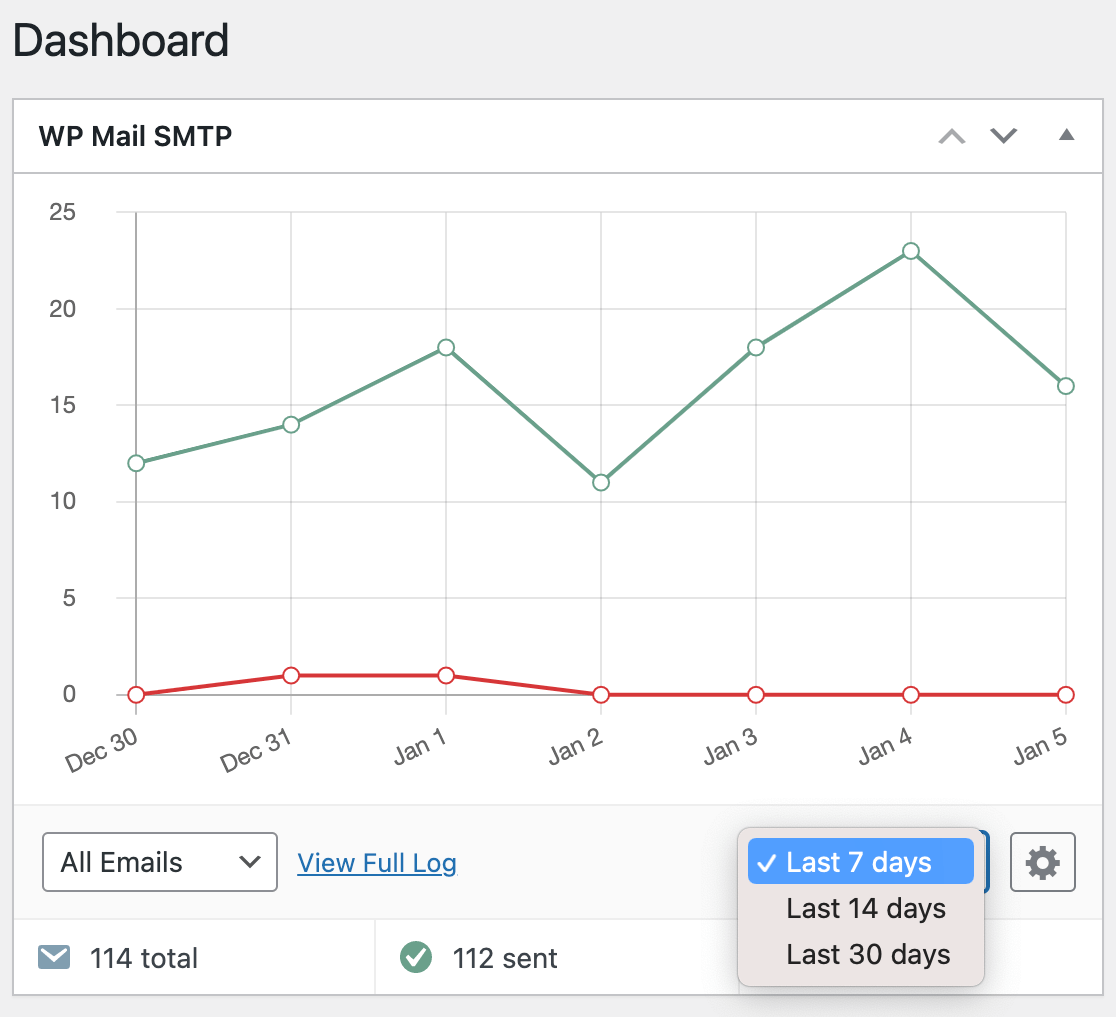

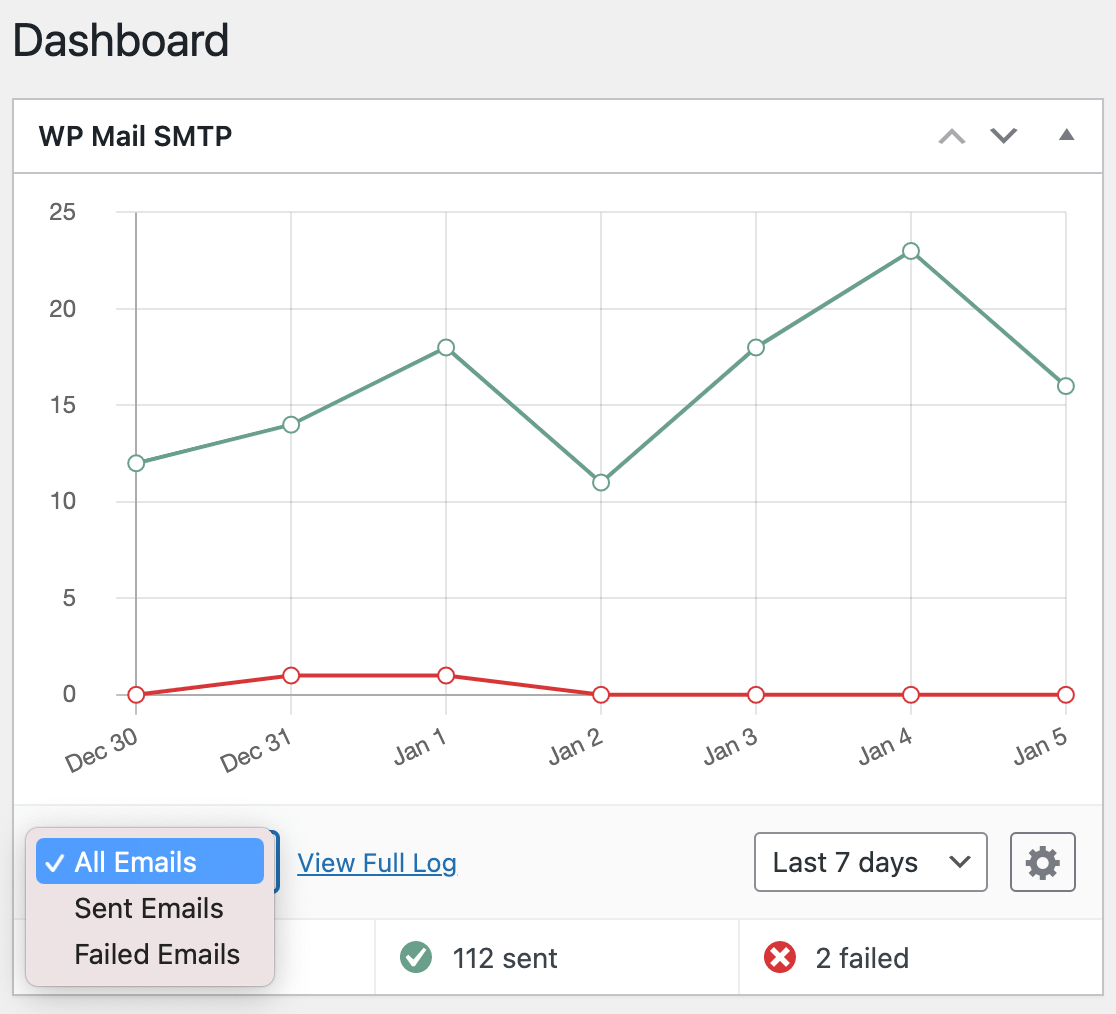

デフォルトでは、ダッシュボード・ウィジェットは過去7日間のデータを表示します。しかし、さらに過去のデータを見たい場合は、ドロップダウンを調整して、代わりに過去14日間または過去30日間のデータを表示することができます。

また、すべてのメール、送信済みメールのみ、または失敗したメールのみのデータを表示することもできます。表示を変更するには、[すべてのメール]ドロップダウンをクリックします。次に、情報を表示するメールの種類を選択します。

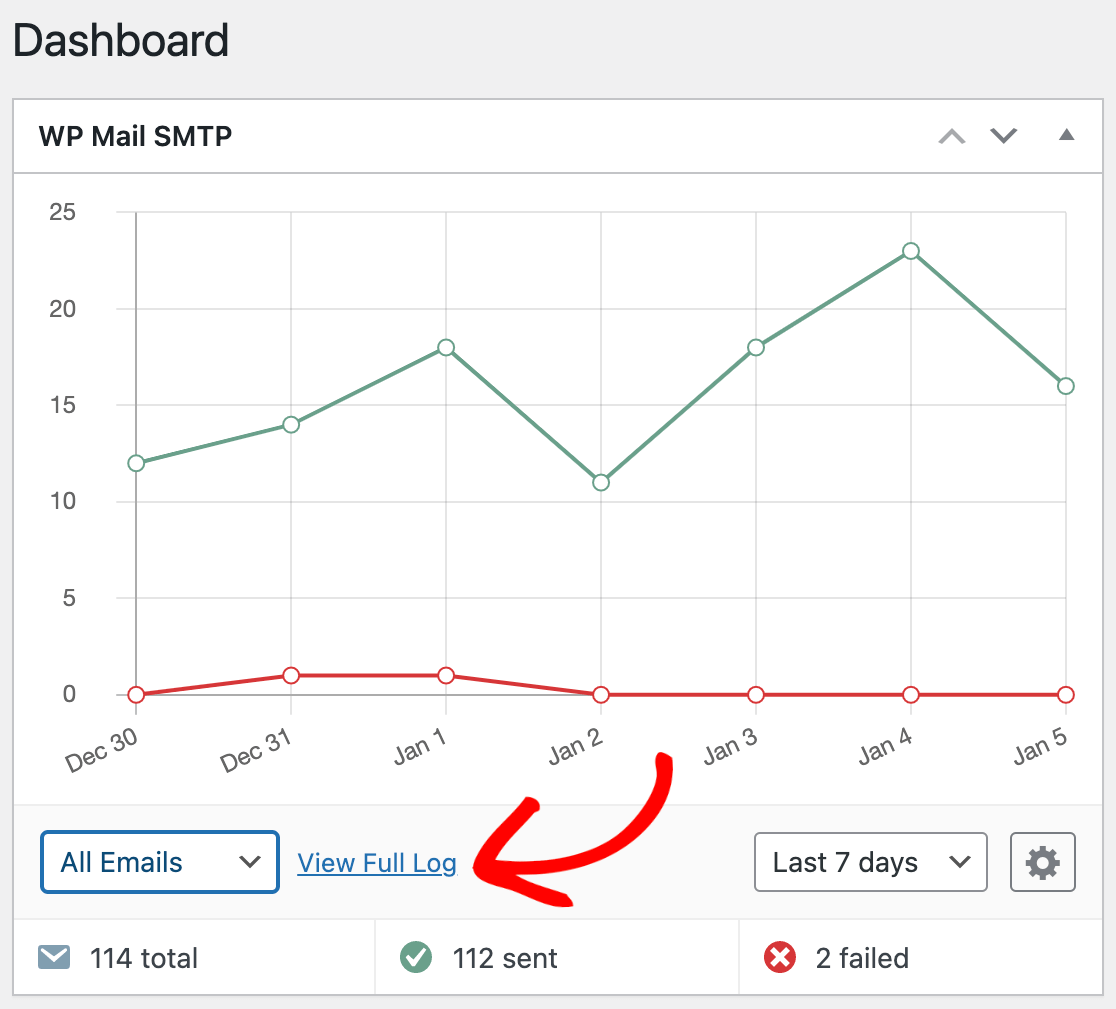

Eメールの全記録をご覧になりたい場合は、「全記録を表示 」リンクをクリックして、過去ログページを開いてください。

ある日付のデータについてより具体的な詳細を見るには、グラフ上の任意のポイントにカーソルを合わせると、その値が表示される。

ダッシュボードウィジェットのグラフスタイルの変更

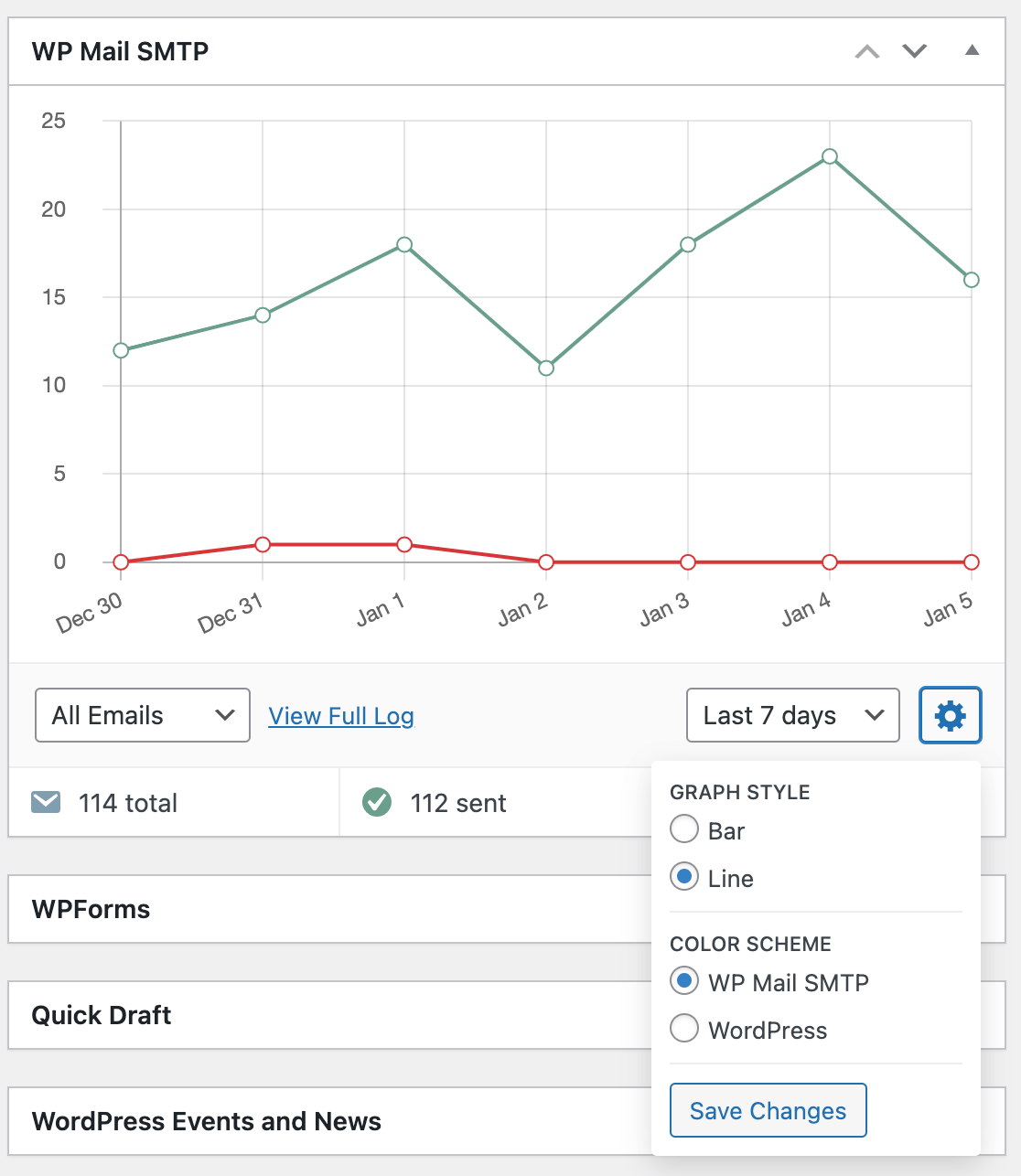

データを表示するグラフの種類をカスタマイズしたい場合は、ダッシュボード・ウィジェットの右側にある歯車のアイコンをクリックします。次に、グラフスタイルセクションからオプションを選択します。

ここから、オプションでグラフの配色をプラグインのものに変更したり、WordPressの管理画面に合わせることもできる。

グラフのスタイルのカスタマイズが完了したら、必ず「変更を保存 」ボタンをクリックして選択を適用してください。

ダッシュボード・ウィジェットの移動

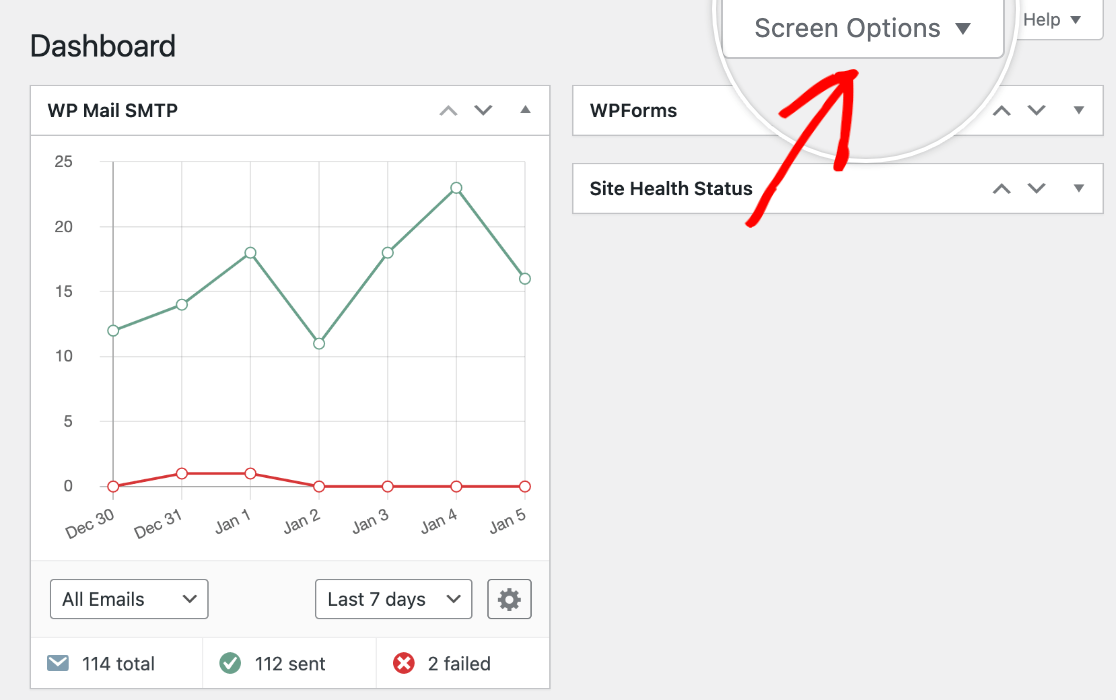

WP Mail SMTPダッシュボードウィジェットを画面の別の場所に移動したい場合は、ドラッグ&ドロップするだけで移動できます。

WP Mail SMTPダッシュボードウィジェットを隠す

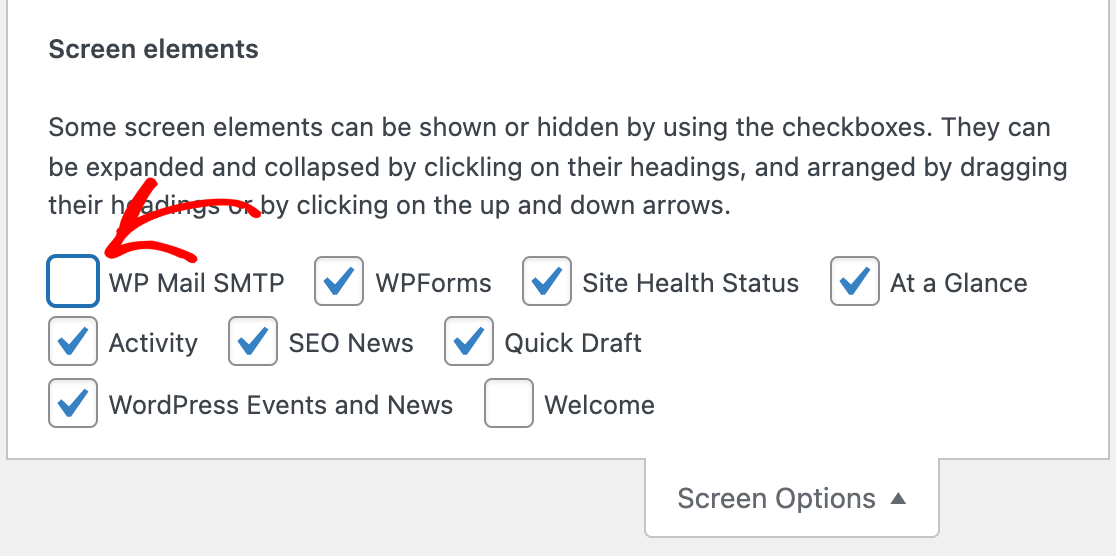

WordPressでは、ホーム画面に表示するダッシュボードウィジェットをカスタマイズできます。WP Mail SMTPダッシュボードウィジェットを非表示にするには、管理エリアの右上にある画面オプションタブをクリックします。

これにより、サイトで利用可能なすべてのダッシュボード・ウィジェットのチェックボックスが表示されます。ウィジェットを非表示にするには、WP Mail SMTPの選択を解除します。

注意:WP Mail SMTPダッシュボードウィジェットの画面オプション設定は、ログインしているユーザーに固有のものです。調整した内容は、同じサイトにログインしている他のユーザーには反映されません。

WP Mail SMTPウィジェットをダッシュボードに戻したい場合は、画面オプションを開き、チェックボックスを再度選択するだけです。常に最新のメールログデータが表示されます。

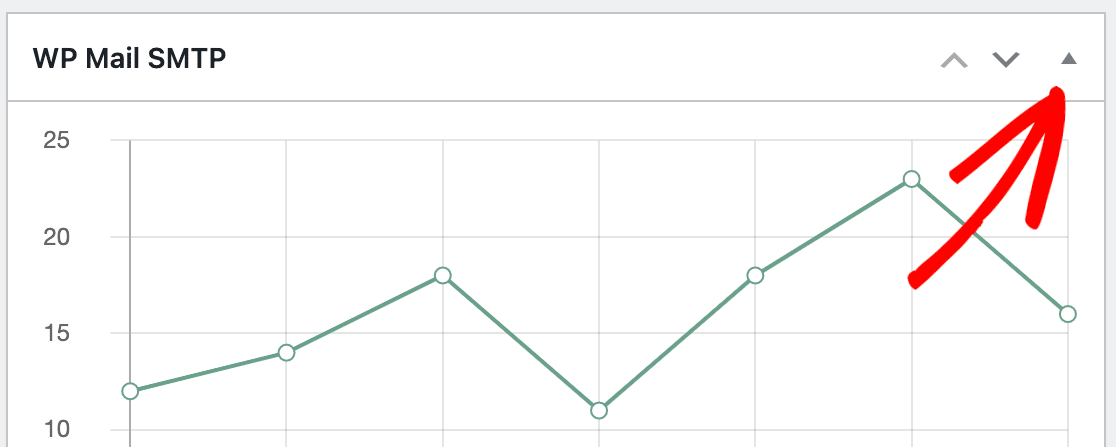

WP Mail SMTPダッシュボードウィジェットを一時的に非表示にしたい場合は、ウィジェットの右上にある矢印をクリックすると、ウィジェットを折りたたむことができます。

その後、いつでもウィジェットを再拡大して、サイトのEメールデータを一目で見ることができます。

以上です!これで、WP Mail SMTPダッシュボードウィジェットを使用して、サイトのメールログと傾向をすばやく表示および監視できるようになりました。

次に、WP Mail SMTP内の問題をトラブルシュートしたいですか?詳しくはWP Mail SMTPのトラブルシューティング方法をご覧ください。